Gamification in der Bildung: Lernende virtuell begeistern

Warum Gamification online wirkt

Digitale Lernumgebungen profitieren von transparenten Zielen, sichtbaren Fortschrittsbalken und sofortigem Feedback. Lernende erleben Kompetenzzuwachs als kleine, wiederkehrende Erfolge. Diese Mikroerfolge fördern Dranbleiben und Selbstwirksamkeit, ohne dass extrinsische Belohnungen die innere Neugier überdecken oder echte Reflexion verdrängen.

Punkte, Badges und Levels mit Sinn aufladen

Belohnungen wirken nur, wenn sie Kompetenzen widerspiegeln. Vergeben Sie Badges für nachweisbare Fähigkeiten, nicht für bloßen Fleiß. Levels markieren Lernpfade, zeigen Fortschritt und eröffnen neue Aufgaben. So verbinden sich Anerkennung, Struktur und intrinsische Motivation auf glaubwürdige Weise.

Quests statt Arbeitsblätter

Verwandeln Sie Aufgaben in Missionen mit Kontext, Rollen und klaren Erfolgskriterien. Ein „Daten-Detektiv“-Quest leitet etwa durch Recherche, Analyse und Präsentation. Durch Story, Entscheidungspunkte und optionale Nebenaufgaben steigt die Tiefe – und Lernende behalten die Kontrolle über ihren Weg.

Fehlertoleranz und sichere Experimentierräume

Gute Gamification erlaubt Scheitern ohne Stigma. Checkpoints und Wiederholungsversuche machen Feedback zu einem Kompass. Lernende trauen sich, Hypothesen zu testen, Alternativen zu erkunden und Strategien anzupassen. So entstehen robuste Kenntnisse statt kurzfristiger Antwortreflexe.

Werkzeuge und Plattform-Ideen

Nutzen Sie vorhandene Kursmodule für Fortschrittsanzeigen, Badge-Vergabe und Meilensteine. Einfache Automationen belohnen regelmäßige Beteiligung, aber auch hochwertige Beiträge. Wichtig: Transparente Kriterien und ein Dashboard, das Lernende selbst steuern und interpretieren können.

Werkzeuge und Plattform-Ideen

Statt reiner Wissensabfrage setzen Sie auf adaptive Fragen, Szenarien und Begründungsfelder. Bonuspunkte gibt es für saubere Argumentation, nicht nur richtige Lösungen. Ein kurzer Debrief nach jeder Runde verknüpft Ergebniskacheln mit fachlichen Erkenntnissen.

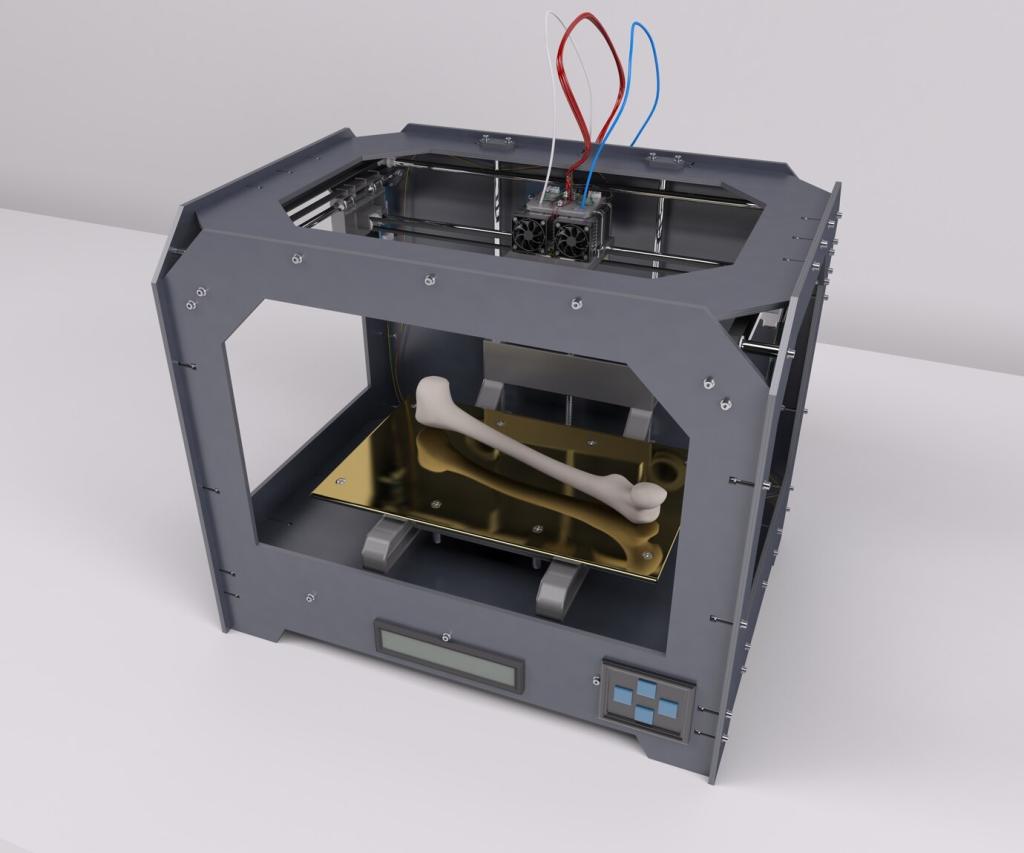

Didaktisches Design: vom Lernziel zum Spielziel

Analysieren, bewerten, gestalten: Übersetzen Sie kognitive Ziele in konkrete Quests. Eine Bewertungsaufgabe wird zur Jury-Simulation, ein Gestaltungsziel zur Prototypen-Challenge. Die Spielhandlung verankert die Kompetenz – sichtbar, überprüfbar und motivierend.

Didaktisches Design: vom Lernziel zum Spielziel

Eine stimmige Geschichte gibt Richtung. Als „Stadtplanerinnen“ lösen Lernende Nachhaltigkeitsprobleme, als „Historiker“ rekonstruieren Quellen. Identitäten fördern Perspektivwechsel, Empathie und Transfer. Wichtig ist Konsistenz: Weltlogik, Rollenaufgaben und Belohnungen ziehen an einem Strang.

Inklusive Gamification und digitale Verantwortung

Kontrast, Untertitel, Tastaturnavigation und Screenreader-Kompatibilität sind nicht optional. Zeitlimits sollten anpassbar sein, visuelle Effekte reduzierbar. Inklusives Design erweitert Beteiligung, senkt Frustration und steigert die Qualität der Zusammenarbeit.

Die erste Woche: Onboarding mit Sinn

Statt Regeln zu verlesen, starteten wir mit einer Mini-Mission: Profil als Lernheldin gestalten, Team finden, ein Mikroziel erreichen. Der Chat füllte sich mit Willkommensgrüßen, und selbst leise Stimmen posteten ihre ersten Ideen – der Einstieg gelang spielerisch.

Der Wendepunkt: Scheitern als Lernmotor

In Woche vier scheiterte ein Team an einer komplexen Datenquest. Durch Retry-Option, Hinweise und Peer-Coaching wurde aus Frust Neugier. Ihr zweiter Versuch überzeugte – inklusive reflektiertem Fehlerlog, das andere Teams nutzten, um eigene Strategien anzupassen.

Das Finale: Reflexion, Transfer und Community

Zum Schluss ersetzten wir Prüfungsdruck durch ein öffentliches Showcase mit Kurzpitches. Badges ehrten Teamgeist, Innovation und Hilfsbereitschaft. Viele abonnierten den Kurskanal weiter, boten Mentoring an und wünschten sich eine Fortsetzung – Lernen als fortlaufende Reise.